¡Dale Huitzilopochtli, dale, no pierdas el tino…!

Fiestas decembrinas: crisol cultural e histórico

Por Diego Adrián Marroquín Rodríguez y Gerardo PérezGrovas Ballesteros

El último mes del año en México llega envuelto en una serie de tradiciones y festejos de diversa índole, muchas de las cuales son resultado del sincretismo cultural entre el mundo prehispánico y las tradiciones europeas. Se podría decir que pocas culturas en la Historia compartían tantas coincidencias y contrastes entre sí como estas dos.

Ejemplo de lo anterior es el contraste entre ambas mitologías alrededor de los nacimientos de las deidades centrales en cada cultura: Jesús de Nazaret y Huitzilopochtli, ambos acaecidos en el solsticio de invierno, aunque distinta la visión cósmica: mientras un dios ofrece su propia sangre como salvación de la humanidad, el otro la exige como tributo para la continuidad del universo.

De las fiestas decembrinas mexicanas destacan tres: la Guadalupana, las Posadas y la Navidad. Respecto de la primera, ya hemos abordado, en otros textos de CrítiCultura, la relación que guardan entre sí la original Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, España, cuya imagen tallada en ébano fue tomada como estandarte, junto a otras vírgenes, en la guerra contra los árabes, por esa razón pisa una medialuna, el símbolo del Islam. A pesar de que también la versión extremeña de la Guadalupana dispone de una basílica consagrada a su culto, no se compara con la mexicana, que surgió como solución evangelizadora de la persistente devoción de las y los mexicas a Coatlicue Tonantzin, en el cerro de Tepeyac.

LA NAVIDAD

En tanto, la Navidad, y sus Posadas como preámbulo celebratorio, el nórdico arbolito ha desplazado por completo a los antiguos nacimientos; es otra muestra del casi perfecto ensamble cultural entre Europa y América, donde la cultura invasora impuso su sentido judeo-cristiano sobre las festividades de los pueblos originarios. Pero la Navidad católica es ya en sí una adecuación operada miles de años atrás, cuando el rito romano se separó del griego ortodoxo, estos últimos continúan celebrando Navidad el 6 de enero, mientras los primeros trasladaron la efeméride al 25 de diciembre para hacerlo coincidir con el solsticio de invierno, fecha del natalicio de muchas otras deidades, como la de Mitra, muy popular entre los antiguos romanos.

Cabe destacar que el proceso de evangelización en México no inició inmediatamente con el fin del imperio mexica, sino que fue un periodo gradual que duró varias generaciones a partir de 1523, con la llegada de los misioneros franciscanos, primeros en arribar al Nuevo Mundo. Entre estos frailes encontramos a Pedro de Gante, quien optó por vivir en las casas “de los gobernantes indígenas de Texcoco, quienes eran aliados de Cortés y participaron en la conquista de los mexicas” (El Universal, 2019).

Gante aplicó la misma estrategia usada durante la reconquista española: construir un vínculo cultural más directo con los aborígenes. Es así que aprendió “la lengua náhuatl y las costumbres de los jóvenes nobles, mientras les enseñó elementos de la doctrina cristiana: oraciones, así como lo que debían hacer y decir en una misa” (El Universal, 2019). A largo plazo, esta interacción dio resultados entre la nobleza de Texcoco, pero hacía falta que sus esfuerzos llegaran a la población común.

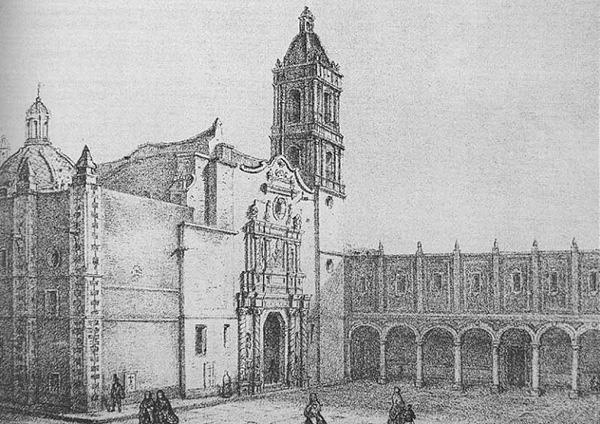

Como se mencionó previamente, las diversas naciones indígenas tenían muy presentes en sus celebraciones, danzas que estuvieran dedicadas a sus deidades. Gante no tardó en darse cuenta de esta relevancia y “propuso a los nobles de Texcoco que compusieran un nuevo tipo de danzas” (El Universal,2019), dedicadas al dios cristiano. El mismo fraile creó cantos dedicados a la Navidad. Estas nuevas composiciones se presentaron en el Templo de San Francisco, donde se celebró por primera vez la Navidad en México en 1528.

LAS POSADAS

En la construcción simbólica del catolicismo, Las Posadas representan la gestación de María, ya en labores de parto, y la odisea de la llamada Sagrada Familia para hallar un lugar donde hospedarse y cumplir el censo al que les obligó el Imperio Romano. Estas conmemoraciones suplieron a otra arraigada creencia religiosa de los pueblos originarios del Valle de México, llamada Panquetzaliztli o Levantamiento de las Banderas.

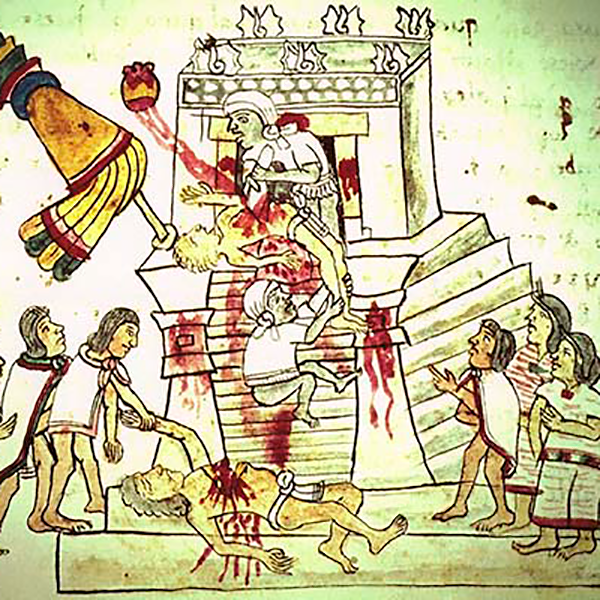

En el decimoquinto mes del calendario ritual azteca, entre el 19 de noviembre y el 8 de diciembre del calendario gregoriano, se realizaban fiestas y bailes que iniciaban al atardecer y terminaban hasta la medianoche. Los sacrificios humanos, comunes en casi todas las culturas, no podían faltar en esa celebración. Quienes iban a ser sacrificados se despedían de sus dueños, de ahí se dirigían al Calpulco; luego “los sentaban en petates y les daban de comer y beber, velando la noche entera” (El Universal, 2019).

Al alba, los sacerdotes llevaban en peregrinación, de Tenochtitlán a Tlatelolco, al Painal, una imagen de Huitzilopochtli (Colibrí Zurdo) al Juego de la Pelota, donde ocurría el sacrificio, mientras los cautivos luchaban entre sí para coger prisioneros en el centro ceremonial tenochca. La pelea terminaba con el regreso de Painal” (El Universal,2019) y recreaba la batalla entre el Dios mexica de la Guerra y del Sol contra sus hermanos Coyolxauhqui (Cara con Cascabeles), la Luna, y los Centzon Huitznahuac (Cuatrocientas Biznagas), dioses estrellas que fueron dispersados por el primero, al nacer para defender a su madre, la Diosa Coatlicue (La de la Falda de Serpientes). Al finalizar la batalla, todos eran sacrificados para conmemorar el nacimiento del Dios de la Guerra.

Luego de la Conquista Española, la celebración cambió para dar paso a las Misas de Aguinaldo, que se llevaban a cabo entre los días 16 y 24 de diciembre. Dichas fiestas consistían en la lectura de pasajes bíblicos al aire libre y representaciones teatrales referentes a la Navidad que actualmente se conocen como Pastorelas. Al finalizar, se brindaba un obsequio o aguinaldo a los asistentes.

Tras la Independencia de México, las misas de aguinaldo dejaron de celebrarse y su lugar lo ocuparon las Posadas, a las cuales se añadieron elementos del nacimiento como los peregrinos, una caminata alrededor de la casa que los albergará esa noche y la cual se realiza mientras se cantan a coro letanías. Una vez dentro los peregrinos, se rompe una piñata, originalmente una olla de barro revestida de papel de colores simulando una estrella de siete picos que representan los pecados capitales. Uno a uno, los participantes, generalmente menores de edad, intentan romper el engañoso brillo del mal personificando a la fe, ciega por una venda y armada de un palo, a manera de espada justiciera.

Referencias Bibliográficas

- Redacción El Universal. (2019, 20 de diciembre). Nacimiento de Huitzilopochtli,así celebraban la “Navidad” mexica. El Universal Sección Patrimonio. Recuperado el 5 de diciembre del 2023 de https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/nacimiento-de-huitzilopochtli-asi-celebreban-la-navidad-mexica/

- Redacción El Universal. (2019,24 de diciembre). ¿Cómo llegó la Navidad a México hace cinco siglos?.El Universal Sección Cultura. Recuperado el 5 de diciembre del 2023, de https://www.eluniversal.com.mx/cultura/como-llego-la-navidad-mexico-hace-cinco-siglos/

- Panquetzaliztli, “levantamiento de banderas”. (2022, 24 marzo). Arqueología Mexicana. https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/panquetzaliztli-levantamiento-de-banderas

- National Geographic. (2019, 19 diciembre). ¿Sabes cuál es el origen de las posadas? National Geographic en Español. https://www.ngenespanol.com/traveler/origen-de-las-posadas-en-mexico/

Edificio G, planta baja, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,

Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, CDMX

Teléfono: 56 22 94 70, ext. 84354, 84359

Mail: culturaconpolakas@politicas.unam.mx